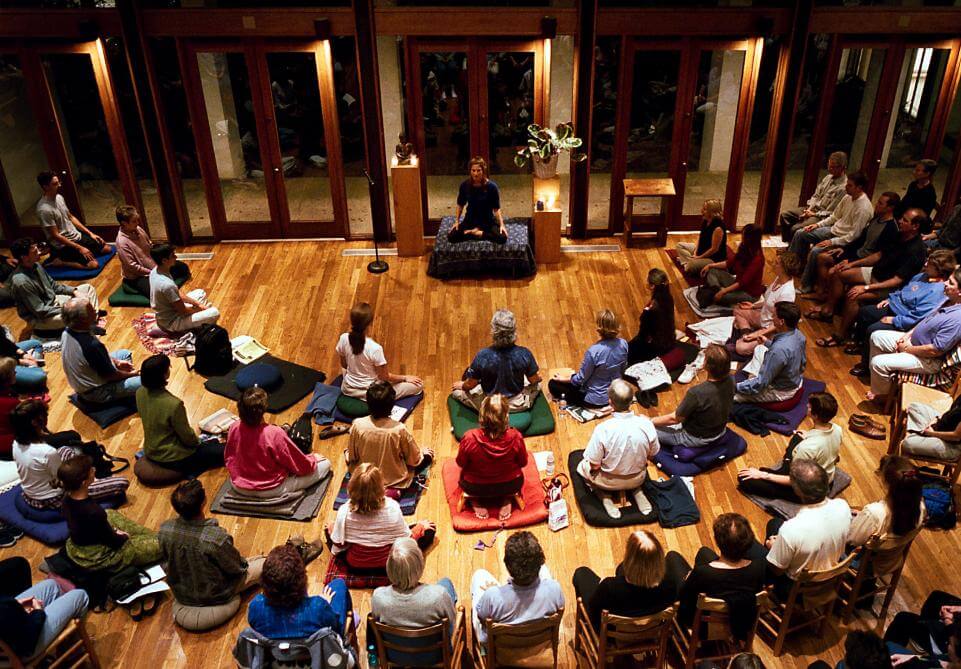

Oggi si sente parlare molto del fenomeno della mindfulness. Qualcuno sostiene anche che il futuro del Buddhismo nel mondo moderno, globalizzato, sia appunto rappresentato da questa disciplina laica come sua diretta evoluzione.

Occorre però fare un po’ di chiarezza. È vero che la mindfulness deriva dagli insegnamenti del Buddhismo (Vipassana), dello Zen e dalle pratiche di meditazione yoga, ma solo dagli anni Settanta negli Stati Uniti per opera di un medico del Massachusetts, Kabat-Zinn, questo modello è stato assimilato e utilizzato come paradigma autonomo in alcune discipline mediche e psicoterapeutiche italiane, europee e d’oltre oceano. Oggi il servizio sanitario inglese, ad esempio, utilizza alcuni protocolli di mindfulness nei casi di disturbi e malattie croniche o incurabili per aiutare i pazienti ad affrontare le loro esperienze. E i risultati sono sorprendenti. Soprattutto come risposta allo stress e alle correlate complicazioni che la vita quotidiana porta alla nostra salute. Non stupisce, infatti, che le applicazioni primarie siano state e ancora rimangono in area clinica: le metodologie su cui fanno perno le varie applicazioni di questa disciplina hanno radici nel potere liberatorio della consapevolezza. Più recentemente le applicazioni si sono estese all’ambito educativo e organizzativo come proposta di un vero e proprio stile di vita più salutare in quanto più consapevole. E certamente funziona.

Ed è altrettanto vero che una caratteristica di fondo dell’approccio della mindfulness è lo strettissimo legame organico con il pensiero scientifico e la ricerca, e ci sono lavori scientifici rigorosi che cercano di verificarne l’effettiva efficacia e i meccanismi di funzionamento. Ma questi sono contemporaneamente i pregi e le caratteristiche che differenziano la mindfulness dalla pratica. E che possiamo riassumere sinteticamente in un aspetto: la mindfulness nasce con una precisa finalità, con un obiettivo. È una tecnica, se vogliamo, che non necessita di una visione del mondo e della vita che ne supporti e ne inquadri la funzionalità. Funzionerebbe comunque. Non implica una scelta. Un cambio di prospettiva della propria esistenza. Paradossalmente anche un killer potrebbe essere un perfetto esecutore dei protocolli mindfulness.

Sicuramente può accadere che molte persone che si avvicinano alla mindfulness completamente digiune di Buddhismo, in un secondo momento sviluppino una curiosità anche verso questo percorso. Il legame tra i due è evidente. Ma non è una conclusione scontata. Tanti terminano le settimane di addestramento e tornano serenamente alla propria vita con qualche strumento in più ma senza diventare buddhisti o integrare questa strada nella propria esistenza quotidiana. Perché se è vero che la consapevolezza è centrale in quella disciplina, la sua finalità è prendersi cura in modo circoscritto del problema, non abbracciare integralmente la prospettiva di una vita. La pratica è invece esattamente ciò che è. Per usare una formula, la mindfulness funziona, la pratica è vita. Nella sua totalità. Non richiede risultati. Non ha obiettivi se non quello di vivere integralmente e in modo autentico tutto ciò che c’è.

Da: Stefano Bettera, Felice come un buddha. 8 passi per condurre una vita con cura e gentilezza, Morellini, 2017.

Per approfondire:

Stefano Bettera – Testi selezionati e libri

Felice come un buddha

You need to login or register to bookmark/favorite this content.